세계 최초로 양념치킨을 개발한 것으로 알려진 윤종계 씨가 별세한 사실이 뒤늦게 전해졌다. 향년 74세. 토종 치킨 브랜드 '맥시칸치킨' 창립자인 윤 씨는 '한국 치킨의 아버지'로 불릴 만큼 국내 치킨 문화의 흐름을 바꾼 인물로 기억된다.

8일 인터넷 백과사전 플랫폼 나무위키에는 윤 씨가 지난달 30일 사망했다는 기록이 올라와 있다.

윤 씨는 미국식 프라이드치킨 일색이던 1985년, 세계 최초로 양념치킨을 선보인 선구자다. 미국판 양념치킨인 오렌지치킨은 그로부터 2년 후인 1987년에 등장했다고 한다. 한국형 치킨과 늘 짝을 이루는 치킨무 역시 윤 씨가 처음 개발했다는 일화로 유명하다.

그가 창업한 맥시칸치킨은 멕시칸치킨, 멕시카나와는 다른 브랜드다. 멕시코 요리와 직접적인 관련도 없다.

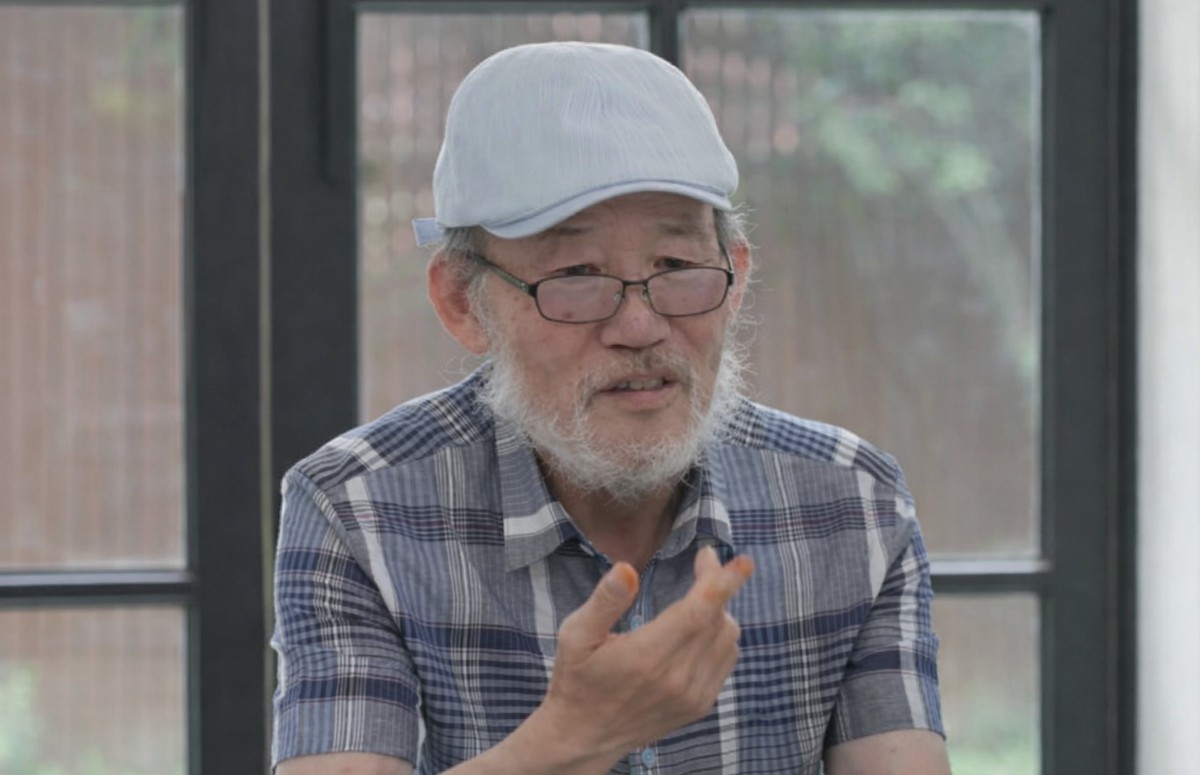

윤 씨는 2020년 8월 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 양념치킨 탄생 비화를 직접 밝힌 바 있다.

방송에서 윤 씨는 "처음엔 2평 남짓한 점포에서 치킨 가게를 했는데, 프라이드치킨을 먹던 손님들이 어느 순간부터는 남기는 경우가 많았다"고 회상했다.

이유를 살펴보니 치킨이 식으면 비릿한 냄새가 올라오고, 식감이 뻣뻣해져 입을 다치는 경우도 적지 않았다는 것이다. 해결책을 고민하다 김치 양념에서 아이디어를 얻어 양념치킨을 만들게 됐다고 말했다.

레시피 개발 과정도 쉽지 않았다고 한다. 윤 씨는 “6개월 동안 매일 레시피를 만들고 실패를 반복했다”며 "처음엔 닭이 퍽퍽하면 안 될 것 같아서 김치랑 버무리기도 했는데 좀처럼 맛이 안 났다. 그때 지나가던 할머니가 물엿을 추천해 줘서 써보니 맛이 살더라. 그렇게 개발한 게 양념치킨”이라고 소개했다.

초기 반응이 마냥 호의적이었던 건 아니다. 손에 양념이 묻는다는 이유로 부정적인 의견도 있었지만, 윤 씨는 "맛있으면 손에 묻든 말든 먹게 된다”는 생각으로 판매를 밀어붙였다고 한다.

소비자들이 낯설어해 쉽게 손을 대지 않자 무료 시식회를 열고, 프라이드치킨을 주문하면 양념치킨을 조금 얹어주는 방식으로 홍보에 나섰다. 그러자 몇 달 지나지 않아 반응이 폭발적으로 바뀌었고, 하루 50팀 이상이 몰려 가게 주변에 돗자리를 깔 정도였다고 한다.

윤 씨가 대구에서 양념치킨을 만들고 장사를 했던 만큼, 대구가 '양념치킨의 메카'로 불리는 데에도 일정 부분 기여했다는 해석이 붙는다.

양념치킨이 히트를 치면서 수익도 놀라운 수준으로 늘었다고 한다. 윤 씨는 방송에서 "흔히 ‘돈을 갈퀴로 모은다’고 하지 않나. 저는 돈을 불도저로 밀어 벌었다”며 “가맹점을 내려고 집 앞에 텐트를 치고 기다리는 사람도 있었다"고 당시 인기를 전했다.

엄청난 발명과 대한민국 치킨 업계의 한 획을 그었지만, 정작 가장 중요한 '특허'는 챙기지 못했다. 만약 특허를 냈다면 전국 치킨 매장과 업체로부터 천문학적인 로열티를 평생 받으면서 살 수 있었을 것이라는 아쉬움도 뒤따른다. 다만 일반적으로 음식 레시피는 특허 등록이 까다롭고, 양념치킨이라는 명칭 역시 보통명사화된 탓에 상표권으로 보호받기 어려운 한계가 있다.

한편 윤 씨의 이름 끝 글자를 두고도 흥미로운 이야기가 있다. 흔히 한자로 ‘닭 계(鷄)’라고 생각하는 경우가 많지만, 실제로는 ‘계수나무 계(桂)’라는 것이다. 국내에서는 이름에 동물을 뜻하는 한자, 특히 가축을 뜻하는 한자를 넣는 경우가 드물다.