집에서 만든 무생채가 늘 밍밍하거나 무의 맛이 강했다면, 양념 순서와 재료 하나만 바꿔도 결과가 완전히 달라진다.

무생채는 재료가 단출한 만큼 양념의 균형이 맛을 좌우한다. 무, 고춧가루, 마늘, 식초 정도만 떠올리기 쉽지만, 여기에 매실 액기스와 미원을 더하면 맛의 결이 한 단계 달라진다. 특히 매실 액기스는 단맛을 넘어 무 특유의 알싸함을 눌러주고, 미원은 감칠맛의 바탕을 만들어준다. 자극적인 조미가 아니라 전체 맛을 정리해주는 역할이라 적은 양으로도 효과가 크다.

첫 번째 포인트는 무 손질이다. 무는 가늘게 채 썬 뒤 바로 양념하지 말고, 소금 한 꼬집을 뿌려 10분 정도 두는 것이 좋다. 이렇게 하면 무에서 자연스럽게 수분이 빠져나오면서 풋내가 줄어든다. 물에 헹구지 말고 손으로 가볍게 짜내는 정도가 적당하다. 이 과정 하나만으로도 무생채의 완성도가 눈에 띄게 달라진다.

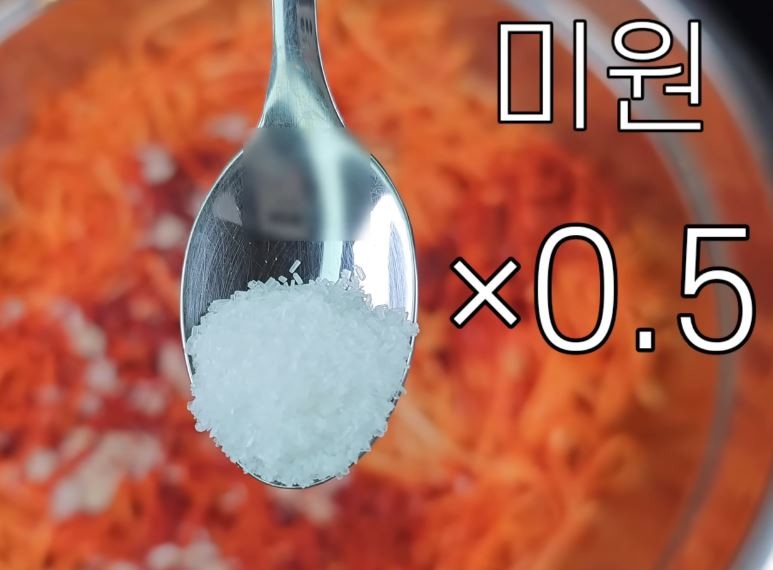

두 번째는 양념을 넣는 순서다. 많은 사람이 고춧가루부터 넣지만, 매실 액기스와 미원을 먼저 넣는 편이 좋다. 매실 액기스는 산미와 단맛을 동시에 갖고 있어 무 조직을 부드럽게 풀어주고, 미원은 무 자체에 감칠맛을 입혀준다. 이 상태에서 잠깐만 버무려 두면 무가 양념을 흡수하면서 맛의 바탕이 만들어진다. 이후 고춧가루를 넣어야 색이 탁해지지 않고 매운맛도 부드럽게 퍼진다.

매실 액기스는 한 큰술 정도면 충분하다. 많이 넣으면 단맛이 튀고 무의 시원함이 사라진다. 미원 역시 소량이 핵심이다. 손끝으로 살짝 집어 넣는 정도만으로도 국물 없는 무생채에 깊이가 생긴다. 미원을 쓰는 것이 부담스럽다면 쓰지 않아도 되지만, 넣었을 때와의 차이는 분명하다. 설탕으로는 흉내 내기 어려운 맛이다.

여기에 다진 마늘은 아주 소량만 더한다. 무생채에서 마늘 향이 앞서면 매실의 상큼함이 묻힌다. 마지막에 식초를 몇 방울 떨어뜨려 산미를 정리하고, 참기름은 선택 사항으로 아주 조금만 더한다. 참기름을 많이 넣으면 무생채가 무거워지고, 매실 향도 가려진다. 깔끔한 밥반찬을 원한다면 생략하는 쪽이 낫다.

이렇게 만든 무생채는 바로 먹어도 좋지만, 20분 정도 두었다가 먹으면 맛이 더 안정된다. 무에서 나온 수분과 양념이 자연스럽게 섞이면서 짜지 않고 시원한 맛이 살아난다. 고기 반찬 옆에 놓아도 느끼함을 잡아주고, 비빔밥 재료로 써도 존재감이 분명하다. 냉장고에 하루 정도 두어도 물이 과하게 생기지 않는 것도 장점이다.

무생채는 흔한 반찬이지만, 작은 차이가 결과를 바꾼다. 매실 액기스와 미원은 주연이 아니라 조연처럼 쓰일 때 진가를 발휘한다. 무의 시원함은 살리고, 부족한 단맛과 감칠맛만 채워주는 방식이다. 오늘 무생채를 만든다면 고춧가루를 넣기 전, 이 두 가지부터 떠올려보자. 집에서 만든 반찬이 유난히 잘됐다는 말을 듣게 될지도 모른다.